DIALOGUE

宇宙猫の秘密の島 /

隠された美術史

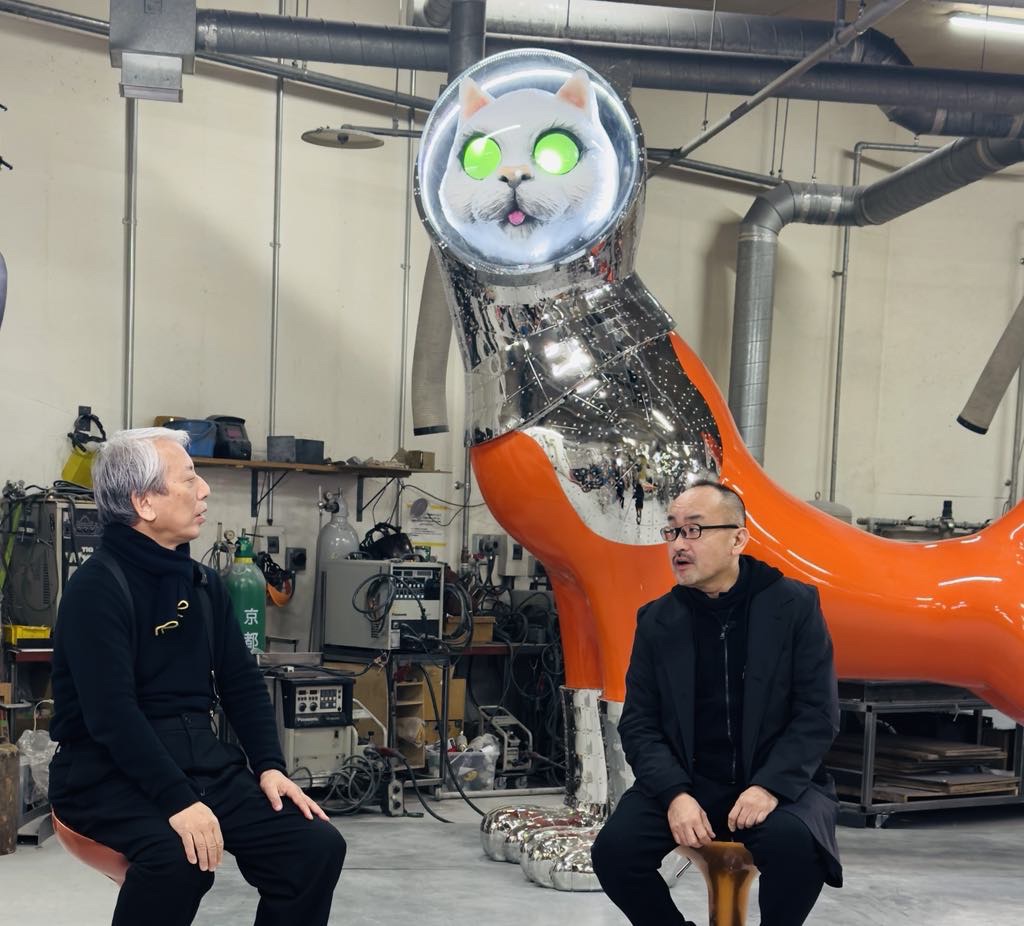

ヤノベケンジアーティスト×後藤繁雄アートプロデューサー

1

宇宙猫の秘密の島にようこそ!

後藤―ハイパーミュージアムは湖が隣接した森の中にあり、今までにない新しい形の現代美術館を目指しています。そのオープニング展として、ヤノベケンジさんの「宇宙猫の秘密の島」を企画しました。2024年4月から2025年の夏頃までGINZA SIXで展示されている「BIG CAT BANG」のサイドストーリーになっていることが、この展覧会の第一の特徴だと考えています。ヤノベさんは、この展覧会においてどのようなストーリーを設定されているのでしょうか。

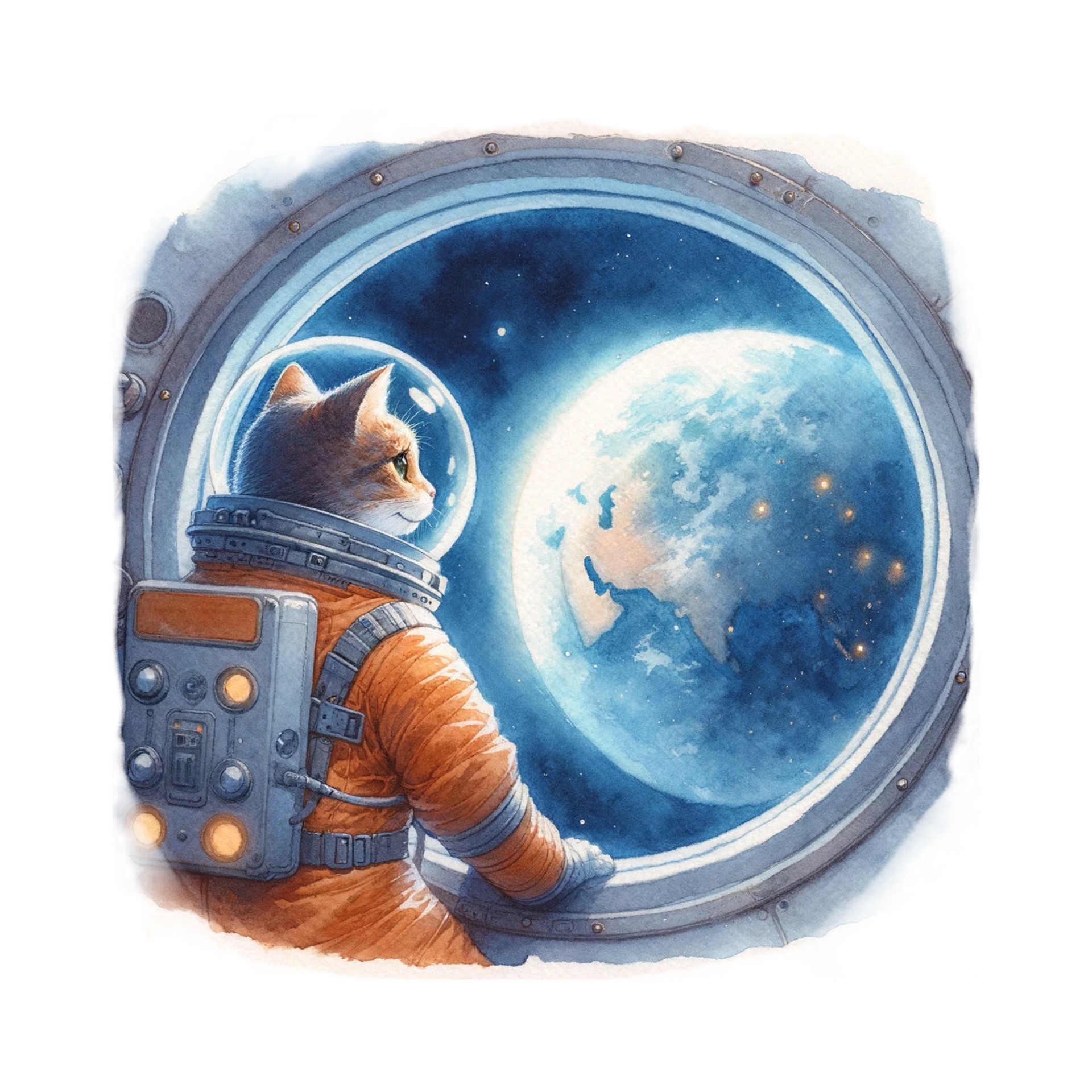

ヤノベ—まずハイパーミュージアムで美術館の未来像のようなものを見せるには、一体どのような形態がいいのかを考えました。ハイパーミュージアム、つまり「超越した美術館」においては、館内に収まるだけの展示だけでは物足りないのではないかと思ったんです。さらに、下見のときに湖が目の前にある風景を目の当たりにし、湖の上に猫の形をした人工島をつくったら今までなかった展示になるのではないかと思いつきました。フランスのモン・サン=ミシェルのように、多くの人が幻想的なイメージを持ったり、イマジネーションを刺激されたりする場所をつくりたいと考えたんです。GINZA SIXの展示では「BIG CAT BANG」というタイトルで、宇宙から来た猫が地球に生命を宿し、拡散していくようなイメージを制作しました。今回、ハイパーミュージアムで行う展覧会のタイトルは、「宇宙猫の秘密の島」。おそらく「BIG CAT BANG」のストーリーの延長上に位置付けられる展示になるのではないかと考えています。

後藤―「BIG CAT BANG」は、人々にいろんな物語を想像させてくれます。僕はヤノベさんとお話ししていると「宇宙猫たちはどこかに隠れていたり住んでいたりするんだろうな」とか「猫型の小宇宙船が不時着しているんじゃないか」といった、二次創作的な物語が膨らみます。湖に浮かぶ島にも、そういう物語を浮かび上がらせてくれる力があるなと思いました。それについて、ヤノベさん自身はどんな想像をされていますか。

ヤノベ—「BIG CAT BANG」に関しても、実は制作前に、岡本太郎さんの「芸術は爆発だ」ではないですが、「イメージが拡散する巨大な爆発」「イマジネーションが爆発する」といったイマジネーションエネルギーみたいなものを幻影として見たんです。そこからインスタレーションと、付随するストーリーを着想しました。宮沢湖に足を運んで環境を見たときも同じように、非常に感覚的なのですが、巨大猫が眠る島のイメージが降りてくる瞬間があったんです。だから、ストーリーやコンセプト、あるいは猫との繋がりにそこまでロジックはありません。

後藤さんが「二次創作的」とおっしゃったように、僕自身も自分が生み出したアイディアをもとに、二次創作的に派生させながらストーリーを繋げています。それはおそらく僕だけのものではなくて、観る人の心の中にも宿りながら拡散されていく。それこそ誘発されて起きる爆発のような、イマジネーションの爆発みたいなものかもしれません。そして、僕自身もさらにそのエネルギーに影響を受け、創作をしています。

2

猫のキャラクター、AI、隠された美術史

後藤―キャラクターは記号のように言われることがありますよね。ヤノベさんの猫に対しても、そのように思っている人は結構いらっしゃると思うんです。でも実際は、猫にある種の知性があって、自発的に動き出しているのが面白いところだと思っています。いわゆるアート的なキャラクターの意味合いは、そういうところにこそあるのではないでしょうか。それから、AIに関しても、キャラクターに知性を与えるものとして考えている人たちがたくさんいますよね。AI自体は人間の文明が生み出したものですが、すごくパラドックスがある。「BIG CAT BANG」も「宇宙猫の秘密の島」も、ベースにそういった文明論があった上で表出してきているという点は、強調すべきだと思っています。そのベースを踏まえて考えると「BIG CAT BANG」は「人類に生命を与えたものではないか」と気づきました。今回の展覧会において、ヤノベさんは「美術に対して猫がもたらしたもの」を考えているのではないかと想像すると、わくわくしてきます。

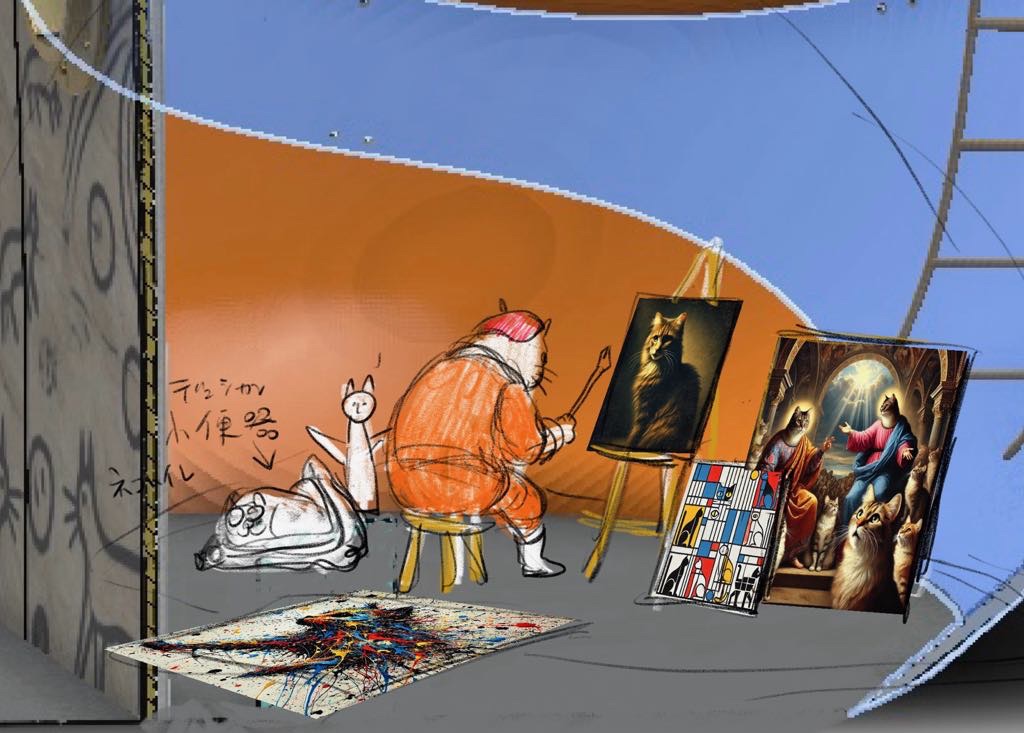

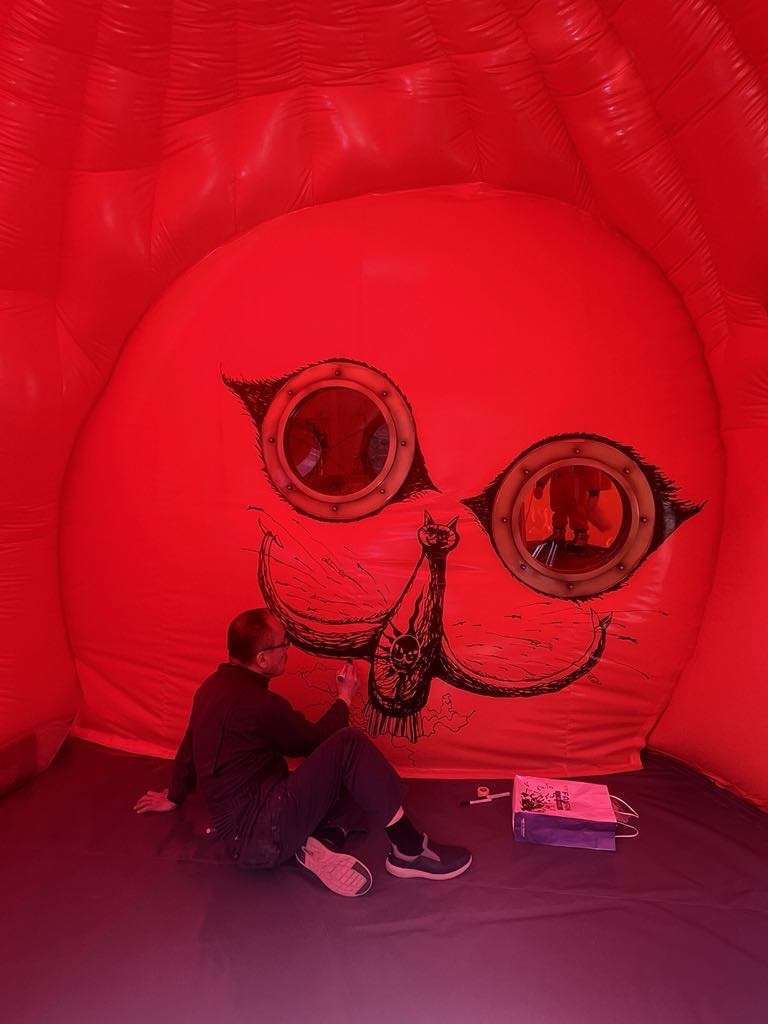

ヤノベ—やはりミュージアムを謳っている施設での展覧会なので、美術の文脈みたいなものに接続すると面白いのでないか、そうすべきではないかという思いはあります。 巨大猫が眠る島は宇宙船のようでもありますし、住居のようになっています。島の中には空間があって、芸術の始まりのように位置づけられている「洞窟壁画」のようなものが描かれているんですね。この「洞窟壁画」と接続したことで、「宇宙猫が人類に生命を与えてきたのと同様、知性も与えたことで、人類は芸術の始まりに手を染めたのではないか」というストーリーが思いついたんです。「芸術の流れは、実は宇宙猫が導いてきたんじゃないか」と。僕は最近、画像生成AIを使ってイメージを形にしていくことが多くあります。その中で「宇宙猫が芸術の歴史を紐解くように今作品をつくるとしたら、どういう絵画が生まれるのか」と、画像生成AIにつくらせたりもしています。後藤さんがおっしゃったように、AIは、仕組み自体も人類がつくったものです。ただ、AIでつくられたデータや絵画は「人類の知性の集合体によって生み出される」と考えると、それらが宇宙猫の知性をそのまま表しているような意味合いにも取れたんです。AIは、仕事を効率化する役割から、人類知と接続しながら新しいものを生み出すような段階に来ているのではないか。そういうことも踏まえて、今回は、人間の知性の1つである芸術文化と、宇宙猫を接続させることを試みました。

後藤―とても面白いです。湖に浮かぶ島では、眠り猫の内側にある洞窟壁画から隠された芸術史のようなものを観ることができるんですね。

ヤノベ―猫島は非常にフィジカルな行為の上に到達できる場所です。というのも、そこに行くには、自分たちでボートを漕いで上陸しないとたどり着けないからです。中に入ると、あたかも芸術の始原のような洞窟壁画が見つかります。その奥の部屋では、宇宙猫がさまざまな様式の美術の歴史を遡るように描いた芸術史のようなアトリエも存在します。あたかも博物館の復元展示のように、制作現場を見られる空間です。ここに関する僕の中のストーリーとしては、「実は、宇宙猫が残した壁画から、人類は絵を描くことを学んでここまで来た。アルタミラ洞窟の壁画もその1つである。さらに宮沢湖でも発見され、観光名所になった。たくさんの人が訪れて、最近ではグランピング施設にまでなっている」みたいな感じです(笑)。ストーリーのもとである「BIG CAT BANG」には「人類が自ら地球を滅ぼそうとしているのではないか。生命を脅かそうとしているのではないか」というメッセージがあるのですが、アトラクション的に楽しんでもらいながらそのメッセージも感じられる仕掛けをしているのが「宇宙猫の秘密の島」です。スマホやネット上で見るだけの経験ではなく、実際に自分でボートを漕ぐことで、初めて体験できることが重要なのではないかと考えています。

3

宇宙猫のバックストーリーをめぐって。個人史と時代をクロスさせる

後藤―次はハイパーミュージアムの中の展示内容について伺いたいと思います。館の中は一転して、猫のバックストーリー的なものからスタートすると聞いています。そこに時代性とこれまでのヤノベさんの個人史がクロスする、非常に考えられた展示になっていると感じています。

ヤノベ—美術館の中でも、今回の猫島のストーリー、あるいは「BIG CAT BANG」のストーリーを伝える箇所はあります。一方で、1990年に作家としてデビューしてからの35年近くを振り返り、今に繋がるまでの経緯も接続したいと思っています。特に、2004年に生まれた「トらやん」というキャラクターと、2009年に制作した「ラッキードラゴン」をメインにするつもりです。その2つを見せながら、「BIG CAT BANG」も含む「SHIP'S CAT」シリーズの展開に通底するテーマを強く感じてもらう仕組みをつくりました。

後藤―僕はハイパーミュージアムについて「美術館として考えると規模は大きくない。森の中というフィジカルな空間も現代美術館にできたらいいのではないか」と構想していたんです。それもあって「青い森の映画館」が出品されるのはすごく印象的です。「青い森の映画館」も含む「森の映画館」シリーズは、核シェルターという機能も備えていますよね。ここに、ヤノベさんがサバイバルからリバイバルへと変換していく中での、チェルノブイリの経験が入っていると感じました。そういう伏線があることは、ぜひ観客の方にも知っていただきたいなと思っています。

今回、表向きにはかわいい猫が飛び交っているストーリーだと思われる方が多いかもしれません。でも、非常に文明論的ですし、アーティストが同時代とリアルにクロスして生み出された作品が展示されていることもあり、見応えのある展覧会になっているのではないかと感じています。そういった個人史と時代をクロスさせるような方法は、ヤノベさんの作品の特徴だと思うのですが、ご自身ではどのように考えられていますか。

ヤノベ―僕は1965年生まれで、70年代のカルチャーや世紀末思想に浸かりながら育ちました。ノストラダムスの大予言の「世紀末に人類が滅亡する」というサブカルチャーなんかがそうです。それとともに、日本人として、あるいは人類として向き合うべき問題、とりわけ核の問題を、わりと早い段階でテーマとして設定していました。そのため、1997年にはチェルノブイリの廃墟の町に行きましたし、その後も核にまつわるテーマで作品を展開してきました。

作品というのは、美意識のもとにつくられていくピースだとは思っています。ただ同時に、その時代において、社会にどういう形で関わり、どう変えられるかも考え、機能する表現をしないといけないとも思っています。社会的な問題や歴史に触れながら、自分の作品を展開していくということですね。チェルノブイリの事故を含む核の問題や地下鉄サリン事件、阪神・淡路大震災、東日本大震災、原発事故といったさまざまな出来事によって、僕の作品の物語は大きく変わっていきました。サブカルチャーの物語の中でさまざまなイマジネーションを使っていた自分が、現実の物語の中でどう生きていけるのかを考えたんです。そこで、1つ1つの美術作品をつくっていくというより、人生の映画を撮るように作品をつくっていくという仕組みを早い段階から取り入れました。僕は、日本人として、あるいは地球人として、人類の行ってきたことをどう見るかというスタンスで、ずっと物語を描き続けています。最近はそれを猫というキャラクターに語らせていますが、少し前は「トらやん」に語らせていました。今回「トらやん」や、「トらやん」が乗り込む「ラッキードラゴン」など、これまでの作品も展示することで、軸線が見えるのではないかと考えています。

初めて「トらやん」が作品の中に誕生したのが、2004年に制作した「森の映画館」です。そこから「トらやん」の物語が始まりました。その間に「ジャイアント・トらやん」や「青い森の映画館」の象さんなども生み出していく中で、物語の中の登場人物が現実の世界と接続し、全体のストーリーが見える仕組みを『トらやんの大冒険』という絵本で行いました。『トらやんの大冒険』は、「トらやん」が小さな太陽を見つけて、その太陽を宇宙の太陽に返すため、たくさんの仲間とともに冒険に出るストーリー。絵本のあとがきにも書いたのですが「1997年にチェルノブイリの保育園で見つけた小さな太陽の絵が派生して、希望をまた取り戻す」という物語が原点にあります。それと接続することで、現実とフィクションの間を行き交うような形になっています。絵本の最後に出てくる、船に乗った「トらやん」と仲間たちの彫刻作品が「ラッキードラゴン」の構想模型となりました。

4

ラッキードラゴンと宇宙猫の登場

後藤―「ラッキードラゴン」も、カタストロフの象徴です。第五福竜丸をモチーフとしているにもかかわらず、「ラッキードラゴン」という非常にポジティブな名前であるところが、すごく重要ですよね。「災い転じて福となす」という諺のように、ポジティブな方向に転換することはアートの重要な使命の1つではないかと思っているからです。

ヤノベ―「ラッキードラゴン」のテーマである第五福竜丸は、ビキニ環礁で水爆実験の死の灰を浴びた日本の漁船です。東京の夢の島にある都立第五福竜丸展示館に展示されているのですが、実は2004年に僕もそこで展示をさせていただいたことがあります。僕は、2003年に「MEGALOMANIA」という集大成的な個展をしました。そのときに都立第五福竜丸展示館のキュレーターの方がいらっしゃって「第五福竜丸の展示室でも、ヤノベさんの作品をぜひ展示してもらいたい」と言ってくださった。ただ、僕としては「第五福竜丸という歴史的な証言船の横に置けるほどの強度のある作品はつくれていない」と感じ、お断りしたんです。でもその後、断るしかなかった自分の不甲斐なさや、そこまでの制作や想像ができていなかったことを気にする時期が続きました。その後、僕の父がつくった「トらやん」という腹話術人形と、未来を安全に過ごせるようなメッセージを残した作品「森の映画館」が繋がります。そこで、今まで僕が「サバイバル」というテーマでつくってきた作品、例えば「アトムスーツ」などとはちょっと違うフェーズの作品ができたと感じたんです。「この作品なら第五福竜丸の横に置けるんじゃないか」と。そういう経緯もあって、2004年に第五福竜丸の展示室で「森の映画館」を展示させていただきました。

それから、第五福竜丸の名前をもらった「ラッキードラゴン」という構想模型をつくりました。この構想模型は、2009年に行われた「水都大阪」というアートイベントで、火や水を吹く巨大なドラゴン船である「ラッキードラゴン」という作品に変換されます。水の上を走ることは二度とない第五福竜丸を、もう一度イマジネーションの中で希望の塊として再生したいという思いからつくった作品です。2004年の第五福竜丸展示館での展示の際に「トらやん」が第五福竜丸に飛び乗ったことで「ラッキードラゴン」として描くことができたのではないかと、そこでも接続があったなと感じています。

この「ラッキードラゴン」は2010年に福島県立美術館でも展示されました。福島県立美術館のコレクションの中には、アメリカの画家ベン・シャーンが描いた「ラッキードラゴン」が収蔵されています。これは、連作「ラッキードラゴン」の1つで、第五福竜丸事件の被爆者である久保山愛吉さんが亡くなる直前のポートレートが描かれた作品です。キュレーターの方が「ヤノベさんの"ラッキードラゴン"はベン・シャーンのこの作品に接続するものだから、一緒に見せたい」と言ってくださったんですね。その時点ではもちろん、翌年に東日本大震災が起こるとは思っていませんでした。「ラッキードラゴン」はそうやって、現実の時代ともシンクロしていきましたし、「サン・チャイルド」の制作にも繋がっていきました。

後藤―ヤノベさんの作品に猫が現れるのは2017年頃だったと記憶しています。この猫たちは、今までヤノベさんがつくってこられた「トらやん」や「ラッキードラゴン」といったキャラクターとは少し違う感じがしています。第五福竜丸も船ですし、当然そこからの連想もあるとは思いますが、「SHIP'S CAT」たちは船に乗って旅をしていますよね。人間を客観的に見守りながら「お前たちはどうするんだ」と問いかける、離れたところにいる存在だと感じるんです。ヤノベさんの物語の中に、猫というすごく不思議な存在が登場して大きく動き出している感じがしています。

ヤノベ―猫というキャラクター自体は、2008年に舞台芸術を担当した劇団「パパ・タラフマラ」の芝居の中で、初めて登場しました。ただ、いまだに僕自身も猫が何者かはわかりません。というより、何者なのかあまり決めつけたくないんです。作品はあくまで作品ですが、観た方の多くが自分事として捉えたり、受け止めたりしますよね。宇宙猫で言えば、作品を「宇宙から来た猫が地球に生命をもたらして、生き延ばしてくれた。その使命が終わって、元々の宇宙猫は亡くなっていった。その生き残りが今の猫なんじゃないか」という話と接続したとします。そうすると、例えば猫を飼っている人は「うちの猫はにゃあにゃあと過ごしているけど、実はこの猫が自分たちを生かしてくれたんだな」と改めて思うようになるかもしれません。それは僕の創造物というより、みんなの心の中で触発する媒体になっています。作品の在り方として非常に豊かですよね。だから、僕がつくった猫に対しては、自分のものというより、人の心の中でイマジネーションをどんどん誘発してくれる存在として留めておきたいという気持ちがあり、わりと慎重に進めていきたいと考えています。

それから、これまで制作した「トらやん」シリーズや「ラッキードラゴン」、「アトムスーツ」においても、現実の出来事と結びつくような作品展開をしていました。予想もしていなかったのですが、これらの作品が予言のようになっていた部分もあったんです。そのリアルさゆえに、観た方がなかなか受け止められない部分もあったのではないかと感じています。それに比べて猫はもっと豊かな受け止められ方をするんじゃないでしょうか。

5

宇宙猫が宇宙に還るとき

後藤―ヤノベさんには、「ゆめみ」というテクノロジスト集団が行う「NFTアートプロジェクト」にも参加していただいています。「宇宙船の守り神としてやってきた猫を、みんなで宇宙に還してあげよう」という「宇宙猫を宇宙に還す」プロジェクトですね。CAMPFIREというプラットフォームでNFT付きの猫のフィギュアの募集をかけた際には、1日で完売してしまいました。これは、単純にアートがセールスされたからではなく、宇宙猫の物語への共感がさまざまな人の中に広がったからではないかと感じています。ヤノベさんの作品の背景には、人間の文化に対する先行きの不安さも込められています。そういうものを客観的に考えられる目が必要であり、その予言を猫がしているんじゃないかと、潜在的に感じる人がいたのではないかと僕個人としては思っています。

ヤノベ―「宇宙猫を宇宙に還す」プロジェクトにおいても「BIG CAT BANG」と同じように、俯瞰した視点から地球や人類、生命のことを考えてもらいたいという思いがあります。視点の変換のために、実際の宇宙に猫を打ち上げて、物語を引っ張っていくことを実現させたかったんです。これは、2017年に「SHIP'S CAT」シリーズの制作を始めた頃から考えていました。さらに、宇宙からの俯瞰した視点を持つことに関して言えば「アトムスーツ・プロジェクト」というチェルノブイリに行くプロジェクトを実施していた頃から考えていました。その「アトムスーツ」に関しては僕が着ているのではなく、地球にいるような眼差しを持つ宇宙人としてつくろうとしていたという背景もあります。実は昔から同じような「俯瞰した視点を獲得するべきである」というテーマは持っていたので、「宇宙猫を宇宙に還す」プロジェクトも一貫したテーマなんですね。ただ、これまでの作品においてはあまりにもリアリティを持ちすぎるので、なかなかそこまで表現を繋げることができませんでした。宇宙猫の出現によって、わりにストレートな表現を届けられるようになったんです。

6

さらなる巡礼の始まり。そして子どもと遊び

後藤―これはあくまで観客としての妄想ですが、宇宙猫は地球上のいたるところに飛び散って、それぞれのドラマを演じていったと思うんです。それを示すかのように、ヤノベさんの猫の彫刻はパブリックアートとして、すごいスピードで日本のあちこちに増えています。人々も表向きには現代アートを鑑賞するという動機で観に行っているのかもしれませんが、裏にある衝動が非常に面白い。猫の物語を共有することで、人を巡礼に誘うような彫刻なんじゃないかと感じています。大阪中之島美術館に現れたり、岡本太郎記念館に現れたり、清水寺に現れたり。そして今回はハイパーミュージアムに現れる。これらのヴィジョンは、ヤノベさんの中にもあるのでしょうか。

ヤノベ―いや、夢のような話ですね。宇宙猫の話に関しては、僕自身が才能豊かでつくり上げたという気がしないんです。ただ、大きな力によって、役目を与えられてつくったものが、受け止められたり、今の世の中と接続されたりしていることは感じています。結果的に、各地に巡礼する形になっているのかもしれませんが、自分で「やりたい」と言えるほど能力や自信があるわけでもなく、逆におこがましいなと思うくらいです。

後藤―僕は、ハイパーミュージアムにおいて、自然とデジタルの趨勢を重視しているのですが、「子どもと遊び心」も非常に大切だと思っています。今、世の中はどんどんシリアスな方向に向かっています。でも子どもたちは戦場だろうが被災地だろうが、そこにあるもので遊び始めます。それはやっぱりアートの大きなエネルギー源ですし、原点なのかなと思っています。今後、ハイパーミュージアムではアーティストと一緒に新しい遊びを提案する「ハイパーキッズプログラム」を継続していきたいと考えています。猫の島について「フィジカルに体験する展示」だとお話しされていましたが、「ハイパーキッズプログラム」としても森の中を巡るスタンプラリーといったアイディアが生まれつつあります。ヤノベさんも子どもの視点を重視されているのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。

ヤノベ―僕自身は、子どものためにといったことはあまり考えていません。むしろ、自分が誰よりも子どものような発想で留まっているべきだと感じています。だから、自分の中にいる子どもがいつまでも遊び続けられるように「子どもの頃の自分がワクワクドキドキするものは何か」が、僕の作品の良し悪しの1つのジャッジでもあります。今回も「湖の上に猫の大きな島が浮かんでいて、そこにボートでたどり着けたら面白いかな」という本当に子どもじみた発想が、周りの人の協力で現実になったんですから。

スタンプラリーに関して言えば、スタンプラリーそのものの面白さと森の中を散策する面白さを感じてもらいたいという要望がありました。「普通にスタンプを押したり、ARなどを使用してデジタルで遊んだりするだけでなく、もっとフィジカルにしたらいいのではないか」と考えたんですね。そこで、単純ではありますが、でこぼこした面に紙をこすり付けることで図像が現れる「フロッタージュ」を思いつきました。宇宙猫の顔のパーツがいろんな場所に刻まれていて、紙を持って目や鼻や口、耳をこすって集めることで、宇宙猫をつくることができるわけです。フロッタージュであれば、絵が描けない人でも、図を集めることでオリジナルの面白い猫の顔ができますから。今回のスタンプラリーを通してイメージをつくっていくプロセスを、遊ぶように子どもたちに楽しんでもらえたら、もしかすると芸術認知学や比較認知学における「芸術の始まり」の研究などに繋がるのかもしれないとも思っています。

僕の作品は、一見能天気で、希望に満ちた楽観的なものに見えますが、実際は世界の現実に対して絶望しているんです。例えば生物の大量絶滅を指す「ビッグファイブ」の次は、人類が引き金を引くと考えられています。でもそういった悲惨な状況をただ提示するのではなく、希望みたいなことをアートとして表現しないことには、先には繋がりません。あえて言うべきではないのかもしれませんが、現実を直視していないように見えても、僕の作品の根底には絶望がある。2011年に「サン・チャイルド」という作品をつくったときも、同じような気持ちでした。当時、僕自身もテーマにしてきた核の問題が現実になりました。あのとき日本人の心は完全に打ち砕かれていたと思います。それまでも核の問題を提言してきましたが全く無力だと感じ、自分の表現、あるいは現実に対しての絶望がありました。それでもなお振り絞って、前向きで明るいエネルギーを多くの人に共有しないといけないと考えて、恥ずかしいぐらいポジティブな子どもの像をつくったんです。今でもそれに近い思いはあって、絶望の中で振り絞って作品をつくっているんですね。

後藤―重要なことです。すべては絶望からしか始まらないですし、絶望があった上で希望がある。絶望があるからこそ、人間自身には見えていない宇宙的視点を与えた猫をつくっているわけですよね。

ヤノベ―かなり高度な逆張りをしているのですが、誰も理解してくれないですね(笑)。でも作品が面白くなかったり、説教くさかったりするとダメなんだとも思っています。

後藤―全くその通りだと思います。最終的に、絶望に対する最大の戦略は笑いですよね。それができるのは、やっぱり芸術だけなんだと思います。

対談構成:島﨑みのり